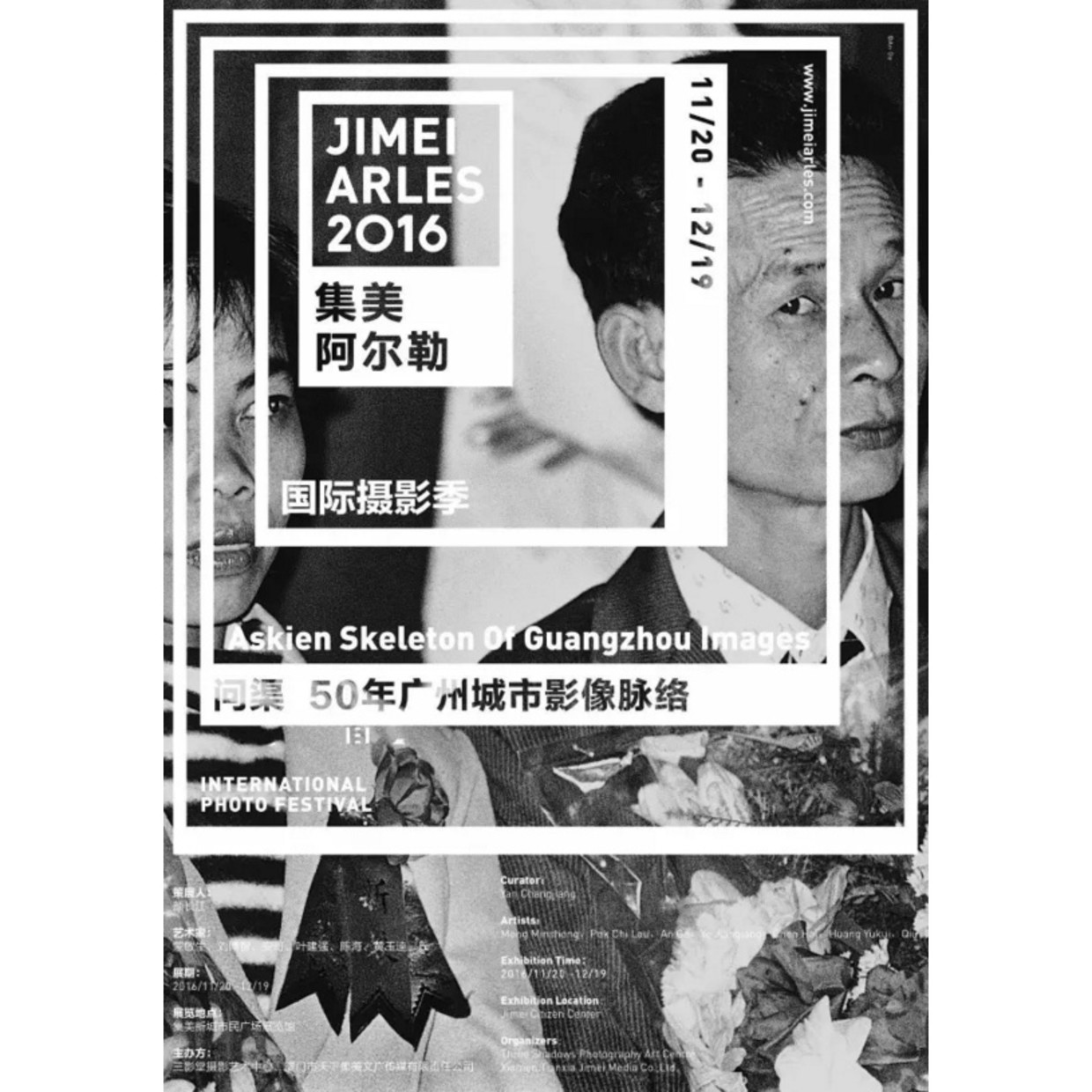

集美 阿尔勒国际摄影季|亚洲影汇:问渠——50年广州城市影像脉络

策展人:颜长江

本次展览,范围定位在近五十年来的广州巨变,由七位有个人风格的摄影家作品组成。

也就是说,这是关于当代的影像,也是有艺术性的影像。对此,我加以说明如下:

近五十年,也就是文革加改革开放这两个时期,是百年中国巨变的后半程,是呈现巨大转折与巨大变化的艰巨历程,可以说,中国有历史以来,一直有一种体制与文化的一致性,但到这五十年,完全改观,真正地进入现代社会。是故我们刚刚经历的是千年未有之变局,我们身处一个大时代,对世界史都会产生可能是决定性的影响。对这个时代,及时地作出描摹与总结,自然是很重要的。

摄影当然是描摹与总结的最重要的方式。而我们将展览的历史跨度从一般常规的改革开放时期(比如安哥的作品与展览),前伸到文革时代,原因也很简单,没有前就没有后,如此才能理解什么是大转折,才能把握改革开放的巨大意义。

另外,我们选择的不是资料性照片,不像历史博物馆或旅游场所那样作资料性的图片展示,而是摄影艺术家的完整的个性化作品。这也是有考虑的。作为纪实摄影,摄影家的镜头下也不会缺少资料性那是更独特的资料性,不同于照相馆摄影师,他们有对现实的看法,形成关于城市的整体感觉与气质。这是有感情与评价的摄影,它们功能性可以说不算强,但却构筑了城市的精神历史。这种历史可以说更深入,更准确,也更主观更为亲切更为真实。一种亲历者的主观观察构成了最客观的历史。

好的摄影家长于独立思考。他们的观察不屈服于外在,而只相信自己的眼光,最近距离地观察生活。安哥、刘博智、叶健强、陈海,都是细节观察的大师这种细节观察往往被资料摄影师所忽略,所以艺术级别的摄影家更能反映真实的历史。新的历史观注重生活细节,认为百姓的日常生活史才是真正的历史。这些摄影家是这一观点很好的践行者。

这是日常史观,另一方面,我感觉还有一种艺术史观。艺术家的作品史,尤其是摄影艺术家关于日常生活的作品史,往往能找到世道人心,找到地域的本质,并提炼出它们的气质。也就是说,他们无时不刻不在“找魂”,找城市之魂。他们的作品十年二十年下来,我们很容易就看到了“心灵史”。当然,对于观众而言,这是全新的体验:你看不到宏大的政治场面,没有当时的大人物,你是靠衣食住行喜怒哀乐,来感受历史。这是充满触角的历史体验,它足以解救我们被异化的头脑与视觉器官。

在策划过程中,我常常感叹,好的摄影家是如此之少,而长期拍摄一个城市的好摄影就更少了。摄影在当代中国是个先天不足的行当,从业人员文化水准低,观念长期落后于国际,并被沙龙摄影与宣传观念双重异化。直到现在,哪怕人人都已拿起相机,好的城市摄影依然屈指可数。这是全国性的现象。我曾写过一篇文章,感叹《广州需要自己的影像代言人》,就是因为,你很难找到满意的既全面、持续又有文化思考的城市影像作品。上海北京的情形也好不了多少,让人感觉中国摄影家常常在莫名其妙地浪费青春,城市的影像资源在白白消失,历史也在白白消失。我只能搜罗出这几位摄影家。几个人合起来,这样一个展览,应该是站得住脚的。本次展览与画册,应会成为广州摄影展出史上一个节点。广州之前并无这样以摄影艺术家群体来梳理城市历史的展览。而展览所在的旧城改造空间,也相当有特色,更重要的是,让老广州老百姓的影像,回到老城区这实在是太有意义的事情了。在某种程度上,我们这个展览,是在为老广州“回魂”,集体为老广州代言。时代变迁,传统风貌与传统文化价值越来越稀薄珍贵。我们希望能发现、展示甚至铸造广州之魂。这是对养育我们的这个大城的小小报答吧。

我和这些摄影家们都是老朋友,将这些杰出的老朋友集合起来,是很愉快的事情。比如安排安哥、叶健强这两位在广州百姓影像方面有影响力的人物,第一次同场展出。对这些名家的作品,我们主要从艺术标准上考虑,而非机械地执行历史节点。比如关于文革,就只选取了蒙敏生先生的四张作品,侧面而机智地反映。我们选择了刘博智先生的计划时代的家庭细节,也是想精准展示后文革时代的文革遗痕。另外,黄玉逵、陈海,还有丘,作为新一代摄影家(就入行早晚而言)富于个性,思维开放,与前辈们相映成趣,首次亮相,是本展的一个看点。展场建筑独特,内部空间相当有个性,它们与作品的结合,产生了额外的趣味与深意。艺术品不是孤立存在的,它们与场域结合生发出更大的价值,这里就是它们最适合的地方。

最后感谢主办方。感谢颜文斗先生,陶臻宇先生,丘俊松先生,和其他努力参与的工作人员。恩宁路永庆坊,现在正因你们明亮了起来。影像回家了,我们返来了......