-

-

-

-

-

-

-

-

刘广隶的肖像

-

陈旻的肖像

-

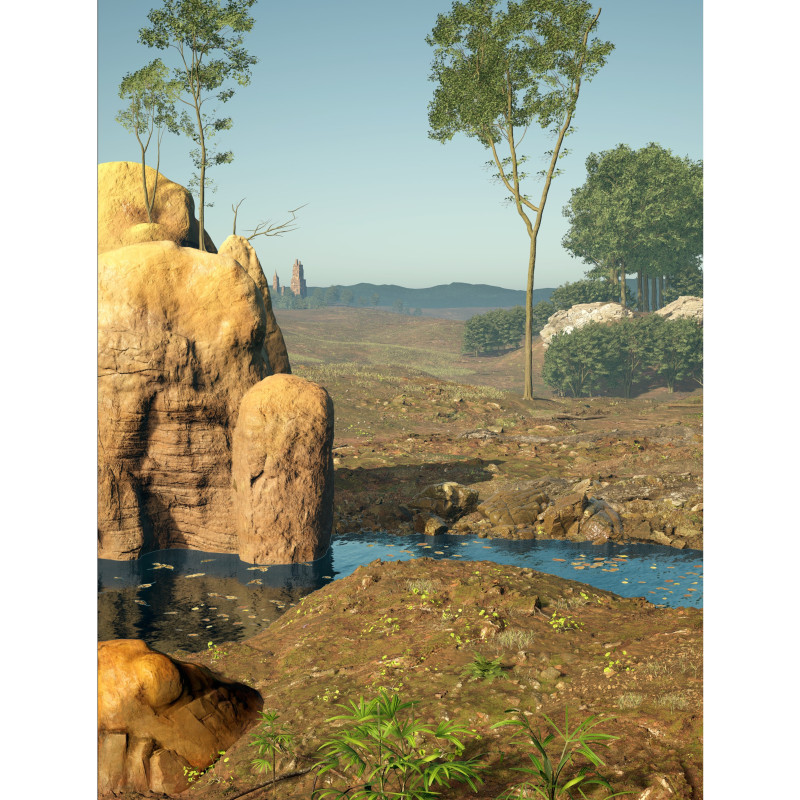

刘广隶,《圣乔治屠龙之前或之后》,2023年。单通道彩色影像,10分,尺寸可变。图片由艺术家提供。

-

刘广隶,《如何将大海一分为二》,2022年。三通道彩色影像,7分32秒,尺寸可变。图片由艺术家提供。

-

刘广隶,《穿越红海之前或以后》,2023年。单通道彩色影像,10分,尺寸可变。图片由艺术家提供。

-

刘广隶,《涨或落的之前或以后》,2023年。单通道黑白影像,实时模拟,尺寸可变。图片由艺术家提供。

-

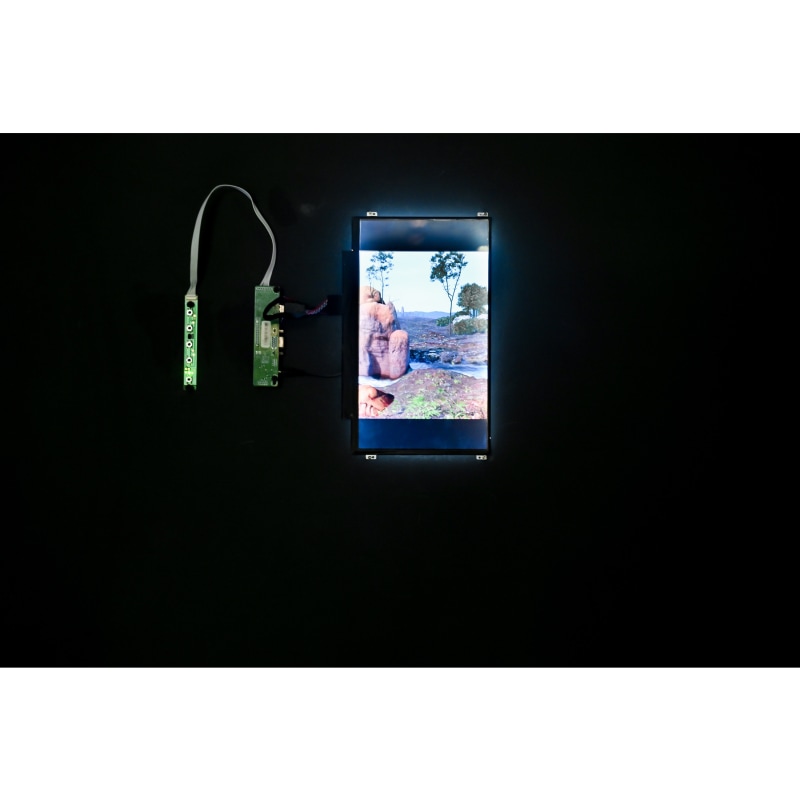

刘广隶,《作为表面》,2023年。单通道彩色影像,AI生成,3分02秒,尺寸可变。图片由艺术家提供。

-

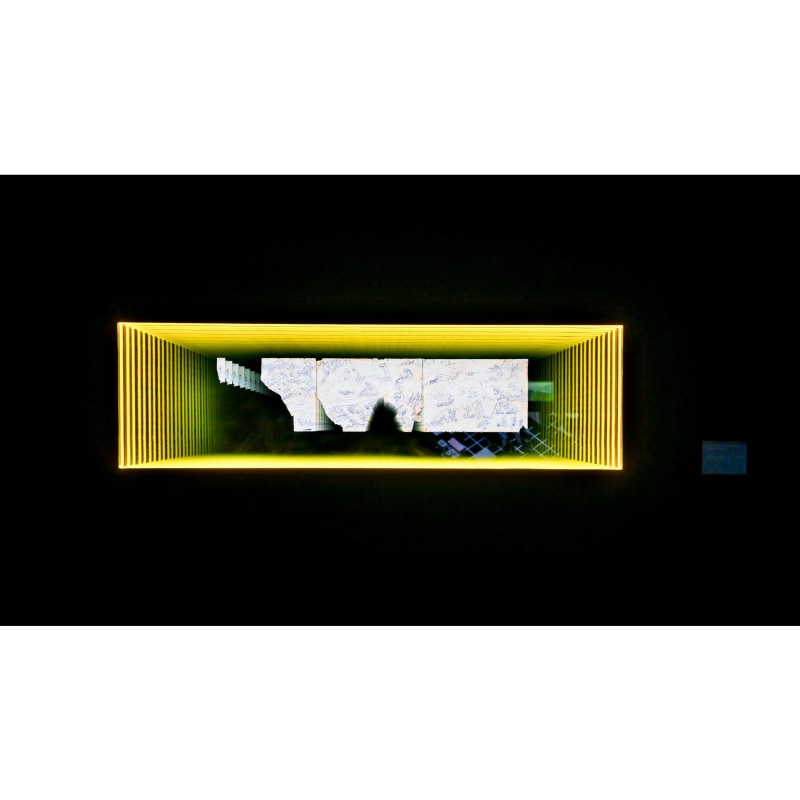

刘广隶,《如何想象不可想象之物》,2023年。双通道彩色影像,17分44秒,尺寸可变。图片由艺术家提供。